La Tagnière sous la Révolution

Heurs et malheurs d'un village de Bourgogne

Bertrand Sallard

Le décret du 20 janvier 1790 instituant les municipalités commandait la tenue d'un registre des délibérations municipales. Recouvert d'un vieux parchemin sans doute fourni par le curé, le registre de la paroisse (on ne disait pas encore commune) de La Tagnière a été parfaitement tenu et conservé jusqu'à nos jours. Il permet de suivre au jour le jour les aléas de la Révolution dans ce village rural de la Bourgogne du sud, entre Morvan et Charolais.

De 1790 à 1795, il retrace les élans et inquiétudes, les ambitions, les déceptions à travers divers rédacteurs successifs, curés, marchand de biens, seigneur local. On y retrouve le quotidien de cette époque, mêlant petites querelles et poussées de fièvre, d’autant plus fortes quand surviendront la guerre, puis la Terreur.

Dans ce premier volet, on découvrira d'abord le lieu et les principaux personnages

LA TAGNIERE EN 1789

La Tagnière, que l’abbé-géographe Courtépée qualifie de « joli village » serré autour de sa grande tour médiévale, est en 1789 l'une des quarante-et-une paroisses du bailliage de Montcenis, administré conjointement avec celui d'Autun. Toutefois, pour la justice ordinaire, on relève de la baronnie de Champignolle, issue au XVIIe siècle du démembrement de l’ancienne baronnie d'Uchon.

Les terres, sablonneuses, y sont pauvres, et l'agriculture produit essentiellement du seigle "en médiocre quantité" et des pommes de terre, de culture récente. Sans être tout à fait inexistant, l'élevage bovin n'a pas encore l'importance qu'il prendra au XIXe siècle, quand cette région montagneuse entre Morvan et Charolais sera devenue une terre d’élection pour les fameux bœufs blancs.

Depuis 1766 une nouvelle route Autun - Toulon-sur-Arroux, construite par l'ingénieur Emiland Gauthey (futur concepteur du canal du Centre), dessert le petit bourg et facilite les échanges. Au début des années 1780, on avait même projeté la construction d'une troisième grande voie de Paris à Lyon à travers la Bourgogne –les deux autres étant les actuelles nationales 6 et 7; l'un des tracés la faisait passer par La Tagnière. Mais, bien que soutenu par Vergennes –le ministre de Louis XVI était aussi baron d'Uchon– le projet, irréaliste, a dû être abandonné.

En cette fin du XVIIIe siècle, à La Tagnière comme dans la France entière, la population prend enfin son essor après des siècles de stagnation. Les chiffres sont éloquents: l'abbé Courtépée qui visi te le pays en 1777 lui donne 500 habitants contre 350 en 1750; en 1790 La Tagnière compte 626 habitants, et en 1794 ils seront 701, soit une progression annuelle de près de 3% pour les années de la Révolution contre environ 2% pour la période précédente. Nous avons donc affaire à une population jeune, très jeune même, puisqu'en 1795 un habitant sur deux aura moins de 21 ans.

Le recensement de 1790 répartit les 626 habitants de La Tagnière en 72 feux ou foyers dont 20 pour le bourg, c'est à dire près de neuf personnes par foyer en moyenne. L'introduction dela pomme de terre est certainement pour beaucoup dans la montée démographique continue de ce pays pauvre. On observe aussi une petite immigration saisonnière d'auvergnats et de marchois, scieurs de long, terrassiers ou maçons.

Mais on ne vit pas très vieux: seulement 10 vieillards « soixantenaires et au-dessus » en 1790. Il n'y a ni médecin ni chirurgien et la plupart des malades « meurent faute d'avoir des secours, leur moyen ne permettan pas d'appeler un chirurgien éloignée ».

La misère reste importante avec, en 1790, 40 mendiants -la révolution dira "indigents"- femmes et enfants pour la plupart, car 25 ont moins de 14 ans. Toutefois environ 50 feux (sur 72) paient la taxe équivalant à deux journées de travail qui permet d' être « citoyen actif » et de voter. C'est dire qu'une nette majorité semble vivre hors de la pauvreté.

L'aisance ne concerne qu'un petit nombre : en 1795 seuls trois habitants déclareront posséder des chevaux et sept plus de deux cheminées, autrement dit deux chambres ou salles chauffées. Ceux-là sont précisément les principaux acteurs de la révolution, maires, secrétaires ou procureurs.

Le niveau d'instruction est d'ailleurs faible, nettement inférieur à la moyenne nationale (environ 25% d’alphabétisés). La plupart ne savent même pas signer leur nom. Certains savent lire mais pas écrire. Ceux qui savent vraiment lire et écrire sont en très petit nombre.

En 1789, la noblesse est représentée par trois personnages, trois châtelains. Il y a tout d’abord Antoine de Villers La Faye, baron de Champignolle, détenteur de la justice ordinaire et signataire avec son oncle Lebrun du Breuil des cahiers de doléances de la noblesse. Marguerite Félicité de La Ramisse, dame de Bussière est une vieille demoiselle qui fera parler d’elle par ses récriminations. Enfin, Antoine Cochet, seigneur de Trélague, est un avocat d’Autun. Leurs rôles et attitudes vont être très différents au cours de la Révolution. Ajoutons que Constantin de Vergennes fils du ministre mort en 1787, baron d'Uchon et de Toulongeon, posséde des propriétés à La Tagnière, dont probablement la tour médiévale qui se dresse au centre du village.

Si les terres sont réparties en 32 domaines d'inégale importance, seuls dix propriétaires résident à La Tagnière, vingt-deux sont extérieurs –on dit "forains". La principale forme d'exploitation reste le métayage, les métayers constituant la catégorie professionnelle la mieux représentée. Ainsi en 1795 dénombrera-t-on 73 métayers, un fermier, 13 propriétaires et propriétaires cultivateurs, 42 manoeuvres, 5 domestiques et 2 vignerons, le reste de la population exerçant des métiers artisanaux. Au bourg on trouve un maréchal ferrant, tailleur de pierre, un sabotier, un boulanger-cabaretier et une cabaretière, un tonnelier, un peigneur de chanvre et un fileur de laine. S'y ajoutent dans les hameaux 5 tisserands, 1 tailleur, 2 sabotiers, 3 couvreurs en paille et 1 huilier. On trouve enfin au bourg un praticien (homme d'affaires) et un notaire.

Ce dernier, Jean Baptiste Duverne est le plus illustre représentant d'une étonnante famille étudiée par Jean-Louis Beaucarnot. Celle-ci contrôle une grande partie des fermes et métaieries de la région, déployant pour cela une véritable stratégie matrimoniale. Ainsi ce mariage de 1793 où tous les participants, mariés, parents, témoins s'appellent Duverne. A La Tagnière il y a six familles Duverne, dont trois sont classées comne propriétaires.

Né en 1736 Jean Baptiste Duverne a donc 53 ans en 1789. Marié trois fois, mais veuf sans enfants, il se remariera encore en 1794. C'est un homme intelligent, vif et ferme, dont l'aisance et le sens de l'intrigue servent les ambitions. Tout au long de la Révolution il occupera sur la scène locale des rôles de plus en plus importants : maire, administrateur du District d'Autun, commissaire à l'approvisionnement des marchés. En 1789, il est signataire avec l'un de ses cousins du cahier de doléances général du Tiers Etat pour le bailliage de Montcenis - il n'y a pas de cahier spécifique pour La Tagnière. Ce volumineux programme de réformes qui vont des structures politiques aux poids et mesures, est manifestement issu de la réflexion des clubs. La Révolution et l'Empire les mettront en oeuvre.

NAISSANCE D'UNE COMMUNE

Nous n'avons malheureusement pas de données sur l'année 1789 à La Tagnière. Elle semble avoir été plutôt calme, les effets de la "Grande Peur" de juillet 1789 ne s'étant pas fait sentir dans l’Autunois comme dans le Mâconnais, où l'on a brûlé terriers et châteaux.

Il faut d'ailleurs observer que dans cette petite paroisse, les évènements qui vont marquer la période seront presque toujours l'oeuvre d' agents extérieurs, l'Assemblée Nationale, le département ou le district d'Autun. Il s'ensuit un décalage de temps plus ou moins net, dû à la lenteur des communications. Il faut plus de trois semaines pour transmettre ordres, lois et décrets depuis Paris. Un arrêté du Comité de Salut Public du 4 germinal an III est reçu le 19 à Autun et le 29 à La Tagnière. Même dans un cas d'urgence, ce délai de 25 jours n'est réduit qu'à 21 la levée de 300.000 hommes décidée le 24 février 1793 est connue à La Tagnière le 17 mars et rendue effective le 21.

En outre l'activité municipale deviendra beaucoup plus importante avec la Convention et sa politique centralisatrice. Cela se ressent dans le rythme des séances du conseil 13 en 1790, 5 en 1791 10 en 1792, 12 en 1793, mais 41 en 1794 et plus de 35 en 1795.

L'acte de naissance officiel de la commune -qui reste encore appelée "paroisse"- se situe le 1er mars 1790 avec l'élection de la première municipalité. Comme stipulé par le décret du 20 janvier précédent, instituant les municipalités, un registre a été ouvert la veille pour cette occasion. Le décret a donc été appliqué en moins de six semaines, ce qui est remarquable compte tenu des délais de copie et de transmission. Recouvert de parchemin, réemploi d'une partition de cantique, provenant sans doute de la cure, ce registre municipal reste notre principale source d'information.

Cette toute première élection s'effectue comme les suivantes, selon une procédure compliquée : après avoir prêté serment, on élit successivement un président, un secrétaire et trois scrutateurs qui vont organiser les élections propremen t dites du maire et des officiers municipaux. Seuls votent alors les citoyens « actifs », c'est à dire ceux qui paient une cotisation annuelle égale à deux journées de travail, évaluées localement à douze sous chacune. Ils sont 52 à La Tagnière, sur 626 habitants.

Le conseil ou corps municipal comprend un maire, un procureur qui présente les affaires, cinq officiers municipaux, douze notables et un secrétaire-greffier. Le maire issu de ces premières élections sera évidemnent le notaire, Jean Baptiste Duverne avec comme procureur Jacques Goublot, le boulanger-cabaretier du village, et comme secrétaire-greffier le curé Barberet qui officie depuis 1787. Il n' y a d’ailleurs pas de mairie et les séances se tiendront chez des particuliers puis à l'église.

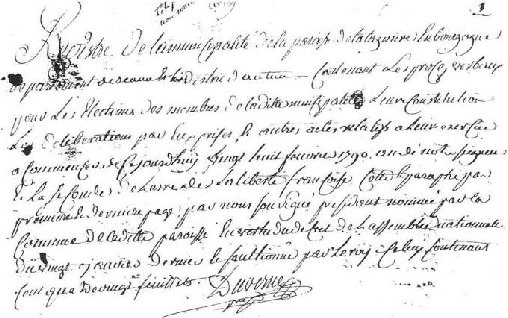

|"Registre de la municipalité de la paroisse de la tagniere en bourgogne, département de saone Et loire, district d’autun contenant Les proces verbaux pour Les Elections des membres de la ditte municipalité Leure constitution, Les délibérations par Eux prises, les autres actes relatifs à leur exercice à commencer de ce jourd’huy vingt huit fevrier 1790 an de notre seigneur et la Seconde de L’erre de la liberté françoise. Cotté et paraphé par première et dernière page par nous souSigné président nommé par la commune de la ditte paroisse en vertu du décret de l’assemblée nationale du vingt janvier dernier et sanctionné par le roy, iceluy contenant cent quatre vingt feuillets."

Duverne

(le rédacteur et signataire est l’ambitieux notaire du village, Jean-Baptiste Duverne, qui sera bientôt élu administrateur du district d’Autun, et adoptera le prénom d’Agricole)

Cette première municipalité sera de courte durée puisque le maire J.B.Duverne démissionne dès le 26 mai 1790, ayant été élu administrateur du district d'Autun. Il donne le ton, car La Tagnière ne connaîtra pas moins de sept municipalités en cinq ans. Le curé Barberet dont l'activité de secrétaire consiste essentiellement à recopier les "Lettres Patentes du Roi" sur les décrets de l'Assemblée Nationale, quittera lui aussi son poste quelques jours plus tard, le 3 juin, mais sans explications.

Le nouveau maire est le riche fermier du domaine de Champignolle, Claude Dubois. Doyen des votants, c'est un homme autoritaire et assez imbu de lui-même mais qui sait aussi être généreux. Il semble parfaitement représenter le courant modéré qui triomphera après la Terreur. Quant au secrétaire-greffier, il s'appelle désormais Bénigne Mercuzot et se présente comme "praticien", c'est-à-dire homme d'affaires, ou "marchand en terreries", établi dans le petit bourg. Tout le début du registre est marqué par la personnalité de cet homme un peu fantasque, que sa sensibilité rend instable et qui note ses observations personnelles sur la dernière page du registre. Ainsi se plaint-il le 14 juin 1790 de ce que le curé lui a remis le registre avec retard et "sant aucun papiers". Le 1l mai 1791 tandis qu'on effectue l'inventaire de la sacristie à l'arrivée du nouveau curé constitutionnel, il observe que le maire," ... Monsieur Dubois l'anporta à Champignole et ne me le remit point". Enfin, lui qui se plaint de n'être pas rétribué pour ses services, note que le greffier du juge de paix est, pour sa part, appointé.

L'activité de cette seconde municipalité, partiellement renouvelée en novembre 1790, sans être excessive, n'est pas négligeable: on fait réparer la grosse cloche de l'église qui est cassée, on comptabilise les revenus de la cure, on procède au recensement de la population, on met en place le nouvel impôt, dit « don patriotique », sur déclaration des contribuables.

Une seule déclaration parait nettement sous estimée, celle de « Demoiselle Marguerite Félicité de La Ramisse », qui propose 120 livres, alors que sa contribution devrait être dix fois plus élevée ; elle est donc imposée d'office. S'ensuivra une série de réclamations adressées au conseil par la vieille demoiselle tout au long de la Révolution.

La grande affaire de l'été 1790, c'est le voyage de Jean-Baptiste Duverne et de quelques autres gardes nationaux, qui prennent « la direction de Paris », pour se rendre le 14 juillet à la gigantesque parade de la Fête de la Fédération.

Ce jour-là à La Tagnière, comme l’écrit Dubois, « ... le 14 juillet de l'année mil sept cens quatre vingt dix, à l'heure de midi, nous nous sommes assemblé dans l' ég ise pour y prêter le serment civique comme il avait été ordonné par l'Assemblé National. Tous les citoiens si sons trouvé et l'ont prêté. ». Belle unanimité, en union de pensée avec ceux de Paris. Un an plus tard, le voyage, qui a été organisé par le district, sera facturé 71 livres à la commune.

Seule fausse note, une plainte enregistrée fin novembre contre le boulanger-cabaretier, accusé de vendre « ... le pin trochère et ces plaintes paroissent justes… » conclut le conseil qui décide de taxer le pain : il ne devra pas excéder un liard de plus qu'à Autun. Cette expérience précoce de taxation annonce le "Maximum" de 1793.

Enfin, le 19 septembre 1790, à la demande du département, on a procédé à « l'estimation de la mandicité », en recherchant « ... les moyens pour la destruire ». Il y a « ... quarante mandiant. .. dant la paroisse de La Tagnière. nous ne connaissons aucune genre de travaille hors celuy de carder la laine, filler du fille (fil) ou des petit ouvrage semblable à l'emploi de ces malheureux, les travaux ordinaire du pays étant de travailler la terre. L'un des meilleurs moyen, suivant nous, cerait de leur faire apprendre des métiers ... »

« Déclaration des Revenus de la Cure de la Tanniere

Ce jourdhuy premier mars pardevant nous les officiers de la municipalité de la paroisse de la Tannière, le Sr J-B duverne Maire, les Srs jean Moley fermier à Monfreton, claude duverne lab (oureur) à chaumont, Claude dubois fermier à champignole,jean duband meunier à Couloise et jean dudragne tissier en taille aux Marets.

a comparu Mes pierre Barberet Curé de cette paroisse qui nous a demandé acte pour se conformer aux ordonnances du Roi et décrets de l’assemblée nationale de la déclaration qu’il fait des biens et revenus de son bénéfice curiale qu’il nous a dénommé ainsi qu’il suit

1° Déclare avec vérité que la maison curialle consiste dans une chambre base avec une petite cuisine à côté, une chambre haute par ( ?) avec un petit cabinet et un grenier dessus. Couvert en tuille e un petit ( ?) une petite cave ou cellier, une granges et deux petites écuries couver en paille, une coure close de paliçades, à l’exception de la porte d’antrée ou il y a un petit mure, un jardin d’une moyenne grandeur, clot par un mur sec joignant une ouche d’environ une boisselée close par une haye vive sur la quelle je dois une messe de fondation. »

LA CONSTITUTION CIVILE DU CLERGE

A une exception près, l'année 1791 semble avoir été tout à fait calme à La Tagnière. Comme son prédécesseur, le secrétaire Mercuzot passe le plus clair de son temps à recopier dans le registre les lois et décrets nouveaux, qui sont légion. Il ne signale au moment de la fuite du Roi et de son arrestation à Varennes que quelques dommages causés par des bestiaux. En novembre, le maire Dubois sera réélu sans difficultés. La grande affaire c'est le départ du curé Barberet et son remplacement par un curé constitutionnel.

En effet, le 13 février 1791, en application des lois sur la Constitution Civile du Clergé, le directoire du département de Saône et Loire exige que tous les prêtres du département prêtent serment à la Constitution. Comme beaucoup d'autres, le curé Barberet s'y refuse et choisit bientôt l'exil, dans des circonstances sans doute difficiles, car, même après le Concordat de 1801, il ne voudra pas revenir à La Tagnière, redoutant "deux personnes pouvant sérieusement lui nuire". Un remplaçant lui est alors donné, élu par les électeurs du district. C'est un certain Jean-Marie Sauvageot, dont l'arrivée à La Tagnière est attestée le 10 mai 1791.

Sauvageot est originaire de Saint Sernin du Bois où il est apparenté au révolutionnaire Fijot. Cet homme sensible, un peu faible, ne semble pas avoir été très bien accepté par ses paroissiens, et on le verra finalement démissionner de sa charge de curé le 25 novembre 1793, prétextant "l'intention de changer de domicile". Avant cela, il aura exercé quelque temps les fonctions de secrétaire-greffier.

L'église est alors fermée au culte mais reste le lieu ordinaire des séances municipales. Dès le lendemain de la démission du curé Sauvageot, les quelques objets du culte en argent et en cuivre sont portés au directoire du district d'Autun qui les fera vendre. Le presbytère sera loué aux enchères le 30 mars 1794 pour 105 livres et le jardin vendu le 29 mai (210 livres). Le district d'Autun rappelle bien inutilement qu'il est interdit de sonner la cloche pour autre chose que les assemblées municipales.

Les services religieux sont cependant assurés par des prêtres non-jureurs qui se cachent dans les fermes. Une délibération du directoire départemental fait d'ailleurs état dès février 1792 " ... des enfants qui n'étais point baptisé à l'Eglise, qui étais baptisé par des ystocratte (aristocrates) dans les maisons ... ". Jean-Marie Sauvageot lui-même rejoindra ces clandestins après s'être rétracté le 30 octobre 1795.

Malgré de nombreuses proclamations sur la liberté des cultes faites "sur l'autel de la patrie" à partir de l'été 1795, l'église ne retrouvera un curé qu'après le Concordat, en 1803.

(à suivre)